7月5日(土) 天竜峡遊歩道〜天龍峡大橋(そらさんぽ天龍峡)

早々に梅雨明け発表、連日の猛暑日でこの日も熱中症アラート発令か?

それでも、今回の天竜峡巡りは12人も参加とは想定外!

豊橋駅からのんびり走る冷房の効いたJR飯田線普通列車の車窓から、真夏の鳳来峡渓谷美や山並みを楽みなが佐久間ダム〜秘境駅の山越えして天竜峡駅へ

ここで10人下車、車内が冷房で涼しかったので、外に出たらこの日射が堪える。14分後の特急で到着する2人と駅前の観光案内所にて合流。

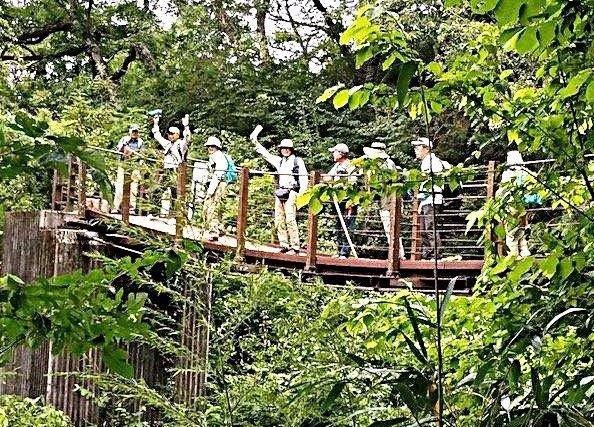

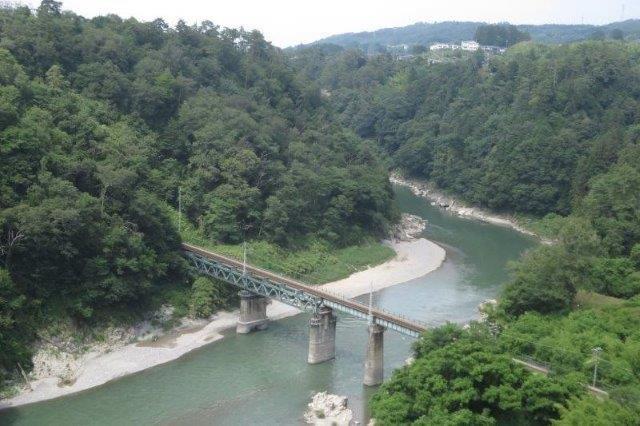

まず天竜峡遊歩道を川沿いに散策しながら下流に架かる、吊橋・つつじ橋へ向かう。付近には天竜峡碑や歌碑などが建っている。すぐに対岸に立つ龍角峯が見えてくる。昔天竜川の深淵から龍が天に昇り、その後に残ったといわれる巨石だ。展望台になっており、峡谷を見晴らす抜群の眺望が開けている。すぐ下に吊橋(つつじ橋)を揺られながら対岸まで往復。少し戻って第三公園といわれる森の中を抜け、日帰り温泉「若返りの湯」の前を通り「よってかん天龍峡」を過ぎ、遊歩道を行くと広く開けた三遠南信道路・天龍峡IC・PAに入っていく。対岸側の千代ICの間に架かる「天龍峡大橋」全長280mの橋桁車道の下に造られた展望用の歩道「そらさんぽ天竜峡」の入口へ向かう。天竜川の絶景見ながら歩いて横断する。水面からの高さ約80mで両側は全網なので、谷を渡る風を感じながら、空中散歩を楽しむことができる。一同歓声が上がる。眼下には飯田線橋梁。

対岸に上ってここから川沿いの道へジグザグに下っていく。今村公園に上り、車道を行くと吊橋(つつじ橋)の左岸側のあづまやの展望台へ。ちょうど満席の客を乗せた川下り舟が通過、手を振って迎える。車道に戻り、りんご園の前を通り、ひなびたかつての商店街を抜け、天竜川に架かる姑射橋へ、歩道橋の上から天竜峡渓谷美を見納めをして天竜峡駅へ向いました。 猛暑の中、渓谷美を楽しみながら完歩!

画像

1 吊橋(つつじ橋)

2「そらさんぽ天竜峡」の入口

3「そらさんぽ天竜峡」から絶景!

4 川下り舟

|

|

|