11月2日(土)から5日(火)まで 南九州の山旅へ7人参加

薩摩半島 開聞岳924m、 霧島連山 韓国岳1700m・高千穂峰1574m

1日目・2日目

2日(土)は山陽新幹線は広島付近で豪雨に遭遇、途中駅打ち切り、間引き、運転見合わせ、超満員の繰り返しで新大阪から5時間遅れ、10時間かけてようやく鹿児島駅に着!

鹿児島駅からレンタカー2台、予定の名所巡りは時間切れムリ、R226号を南下、指宿温泉へ 民宿直行(泊)。

3日(日)は朝から秋晴れ!

4人は開聞岳へ 3人は車で名所めぐり

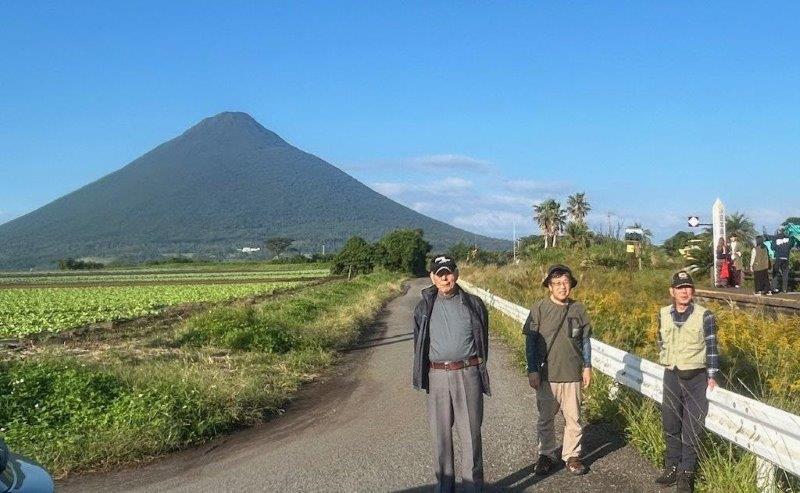

(4人組)R226号を走り、まず日本最南端のJR指宿線の「西大山駅」に寄る。朝から開聞岳と列車を撮る人たちが駅のホームで待ち構えている。西へ向かうと海に浮かぶ均整のとれた二重火山、開聞岳が美しく大きい。

山麓ふれあい公園にⓅ、三連休初日とあって、駐車場はほぼ満車、8;40S。

公園の中を歩き、大きな案内板が立つ二合目が登山口、登山道は渦巻くように登っていく一本道のみ。背丈ほどの堀切状の狭い溶岩礫の道を行くと長崎鼻が見下ろす展望デッキの五合目。徐々に歩きにくい岩の道が険しくなっていく。

七合目を過ぎると左手に東シナ海が広がる。仙人洞を過ぎると小さな岩場が続く。登山者の往来が多く、渋滞も。九合目から北側に薩摩半島の展望開け、池田湖が真下に。ハシゴを登り岩場を抜け、御嶽神社〜開聞岳山頂!12:15〜13:00。

座るところが無いほど登山者でいっぱい。池田湖、長崎鼻、霧島連山、桜島、大隅半島・・・360°大パノラマだ!

下山は往路を戻る15:40G。管理棟で一服した後、車で北上、今夜の宿泊地霧島高原に向かう。南九州市の知覧地区に入ると高原に広大な茶畑が延々と広がる「知覧茶」だ。公園内に立つ、知覧特攻平和会館に立ち寄るも、ちょうど閉館時間。外の祈念碑や戦闘機などを観て回る。

ここから指宿スカイラインから九州道谷山ICの入り、溝部鹿児島空港ICを出て霧島温泉に向かい、この日の宿泊地、民宿「みちや荘」へ

(3人組)は、砂むし会館「砂楽」〜 JR指宿線西大山駅〜開聞岳「山麓ふれあい公園」〜枕崎「お魚センター」〜「知覧・特攻平和会館」・「武家屋敷庭園」〜鹿児島市「維新ふるさと館」を巡り、九州道鹿児島IC〜溝部鹿児島空港IC〜霧島温泉、民宿「みちや荘」 (泊)

画像1.秀麗な姿は「薩摩富士」とも称される開聞岳

2.山腹をらせん状に登り、七合目過ぎると池田湖を眼下に、薩摩半島一望

3.岩場の山頂は登山者でいっぱい

4.知覧特攻平和会館に立ち寄って

|

|

|