|

| TOP

ページへ |

| 374m 301m |

| ▽ 西三河 / 黍生山・真弓山 |

| 2024年5月26日(日) 参加者:5名 <コース> 地下鉄本郷駅===八 草駅===足助多目的ⓟ・・・・△黍生山 ・・・・足助多目的ⓟ===香嵐渓入口ⓟ・・・・中馬街道足助宿 ・・・・今朝平橋ⓟ ・・・・真弓山登山口===香嵐渓ⓟ・・・・ △真弓山・・・・香嵐渓ⓟ 足助香嵐渓マップ 地

下鉄本郷駅から八草駅経由で猿投グリーンロード〜R153を走り巴川に架かる足助新橋河畔の多目的ⓟに駐車し、まず北に見える黍生山に向かう。橋を渡り神

明社の西側を竹林の道を行く、針葉樹林に変わり、尾根道を登っていく。高

度を上げ、送電線鉄塔を過ぎると林道に出合い、横断して登りつくと大きな石が鎮座する黍生(き

びゅう)山

山頂に到着。

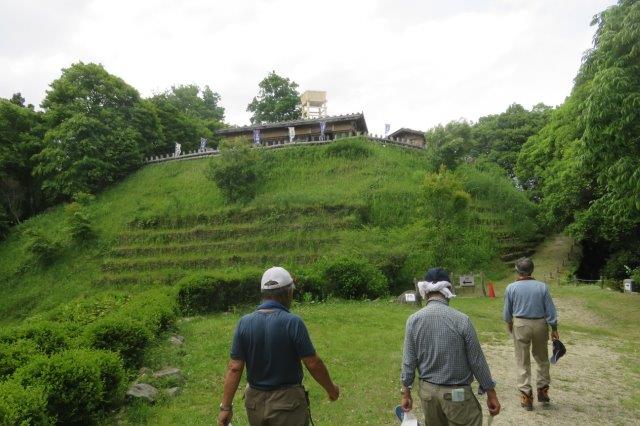

広 々として、か つて山城があったことを思わせる。平 安時代末期から南北朝時代にかけて活躍した初代足助氏が城を築いた場所として知られる。「足助七城」の内、黍生は最初に城が築かれた場所とされる。城の遺 構は残っていないが、城址らしい雰囲気はある。 山 頂からの展望は標高以上に良く、足助の町並みを眼下に、午後に予定している真弓山の山頂に建つ足助城もかすかに見ることができる、ほぼ360度の眺望で猿 投山、三国山、寧比曽岳など・・・ 30 分程山頂を楽しみ、下山は同じ道を戻り駐車場へ。 歴 史と地形から愛知を知る、まち歩きイベント「ブラアイチin足助」に参加するため、車 で香嵐渓入口の駐車場まで移動。足 助八幡宮の隣にある豊田市役所足助支所で受付を済ませ、コースマップや説明資料を手に、出発!巴橋を渡り、ここから中馬街道足助宿の街並みを散策しなが ら、「橋の会」による足助大橋・巴橋の歴史や「川の会」による治水の歴史、地元の関係者による中馬街道宿場町の歴史、各施設・史跡など主なポイントでは 説明員による解説を受けながら巡り歩く。昼食は沿道の猪鍋の店「井筒亀」にて「猪どんぶり」をいただく。 ブ ラアイチのコースの東端まで歩き、今朝平橋を渡って足助川左岸側へ真弓山をめざす。ところが足助グランド脇からの登山口が塞がれて通行止め。やむなくブラ アイチコース終点の受付まで戻り、車で真弓山へ。駐車場から歩いて城跡公園足助城を見学。真弓山(足助城)も「足助七城」の一つ。戦国時代西三河山間部に 勢力を持っていた「足助鈴木氏」によって建てられた。足助城は日本で初めて発掘調査に基づいて復元された山城で、平成3年から復元工事が進められた本丸、 西の丸、南の丸、曲輪、物見台、堀切など見学、本丸からは四方を山に囲まれた足助の街並みを見下ろすことができ、ゆったりと、ひと時を過ごしました。 |

|

|

|

| ま ず、黍生山へ。巴川の橋を渡って、正面の黍生山をめざす | 登 山口から50分程で展望が広がる「足助七城」の一つ、黍生山山頂 | ま ち歩き「ブラアイチin足助」に参加、巴橋の歴史など解説を聞く |

|

|

|

| よ く保存されている、中馬街道足助宿の街並みを散策 | 立真 弓山の山頂域に広がる城跡公園・足助城へ | 山 腹はササユリが見頃 |

|

|

|

| 復 元された本丸から、眼下に足助宿場町と背後に黍生山 | 山 頂に建つ本丸の高櫓と長屋 |